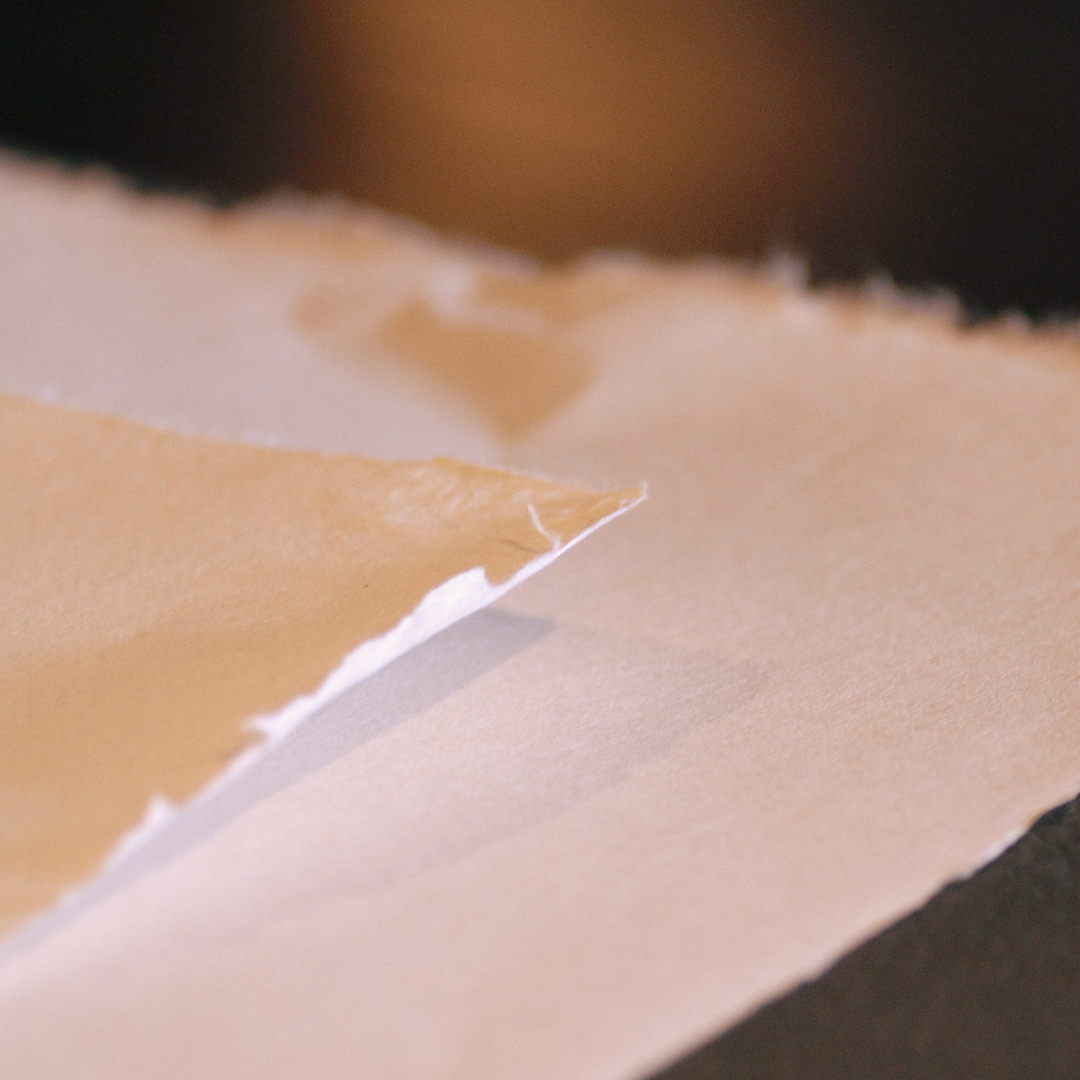

越前和紙 Echizen Washi

Japanese Paper

made in Echizen, Fukui Prefecture, Japan.

-

紀元前2世紀頃に中国で生まれた紙作りの技術が、朝鮮半島を経て、推古天皇の時代(西暦610年)に高句麗の僧・曇徴によって日本に伝わりました。

和紙の原料は、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)、麻(あさ)、檀(だん)など、日本の風土に合った植物繊維を使用しています。これらの繊維をすき込んだ水の上に、漉き舟(すきふね)を使って紙を漉きます。

和紙は、洋紙に比べて繊維が長いため、薄くても強靭で、変質しにくい。

世界中の文化財の修復にも使われています。「1000年以上」とも言われる優れた保存性と、強靱で柔らかな特性を期待して、日本画用紙、木版画用紙等に使用されています。

和紙の種類は、原料や製法によってさまざまです。代表的な和紙には、以下のようなものがあります。

楮紙(こうぞ紙):楮を原料とした、最も一般的な和紙です。

雁皮紙(がんぴ紙):雁皮を原料とした、柔らかく滑らかな紙です。

麻紙(あさ紙):麻を原料とした、丈夫で耐久性のある紙です。

三椏紙(みつまた紙):三椏を原料とした、白く美しい紙です。

-

越前和紙の紙質は白くて薄くて丈夫、水に強く耐久性があることが大きな特徴です。

その品質の高さから、古くから全国で使われています。

また越前和紙に使用されている透かし技法は、紙の表面に模様や文字を浮き上がらせる技法であり、この透かし技法は日本の紙幣製造技術の飛躍的な進化にも貢献しました。

-

約1500年前の日本、福井県越前市岡太地区を流れる川の上流に、美しい女神が現れました。女神は村人に紙漉きの技術を教え、村人たちは女神の教えを守り、紙漉きを続けました。このことが、越前和紙の始まりとなったといわれています。

室町時代から江戸時代にかけては、公家や武士階級の公用紙として用いられ、全国に広まりました。